「農業に興味はあるけど、収入面で不安」と悩んでいる方はいないでしょうか。

僕は企業の請負で農業に携わっていますが、自分で始めるとなると、確かに不安はありますね。

本記事では、次のような方に向けて、公的データと農業に携わる僕の実体験をもとに、副業での新規就農を成功させる実践的な方法を紹介します。

記事を読むことで、リスクを最小限におさえながら農業に挑戦し、将来の独立への具体的な道筋が見えるでしょう。

副業農業を計画的に初めて、安定した収入源にできたら最高ですね。

本記事のポイントは、次の通りです。

新規就農を副業で始めるとは?兼業農家の基本を解説

新規就農を副業で始めるとは、会社員などの本業を続けながら農業に挑戦することです。近年、将来への不安や農業への憧れから、副業での新規就農を検討する方が増えています。しかし、「兼業農家って実際どうなの?」「本格的な農業とは何が違うの?」といった疑問も多いでしょう。

ここでは、兼業農家の基本知識をわかりやすく解説します。

兼業農家の定義と現状

兼業農家とは、農業以外に主な収入源を持ちながら農業も営む農家のことです。農林水産省の定義では、農業所得が総所得の50%より多い農家を「第1種兼業農家」、50%より少ない農家を「第2種兼業農家」に分類しています。

現在、日本の農家の約7割が第2種兼業農家で、副業として農業に取り組む方が主流となっているのです。

専業農家の割合は、2割以下であり、他方、農業以外からの所得の多い第2種兼業農家が約7割を占めている。

引用元:農林水産省|2 生産構造(最終閲覧日2025年9月4日)

兼業農家が多い理由は、農業だけでは生計を立てるのが困難なことが挙げられます。特に小規模経営では、天候リスクや価格変動の影響を受けやすく、安定収入の確保が課題となっています。多くの方がほかの仕事で安定収入を維持しながら、農業に挑戦しているのが現状です。

僕も農業とweb制作を兼業でやっています。農業は天候などによって、収量が一気に変わる場合がありますからね。

兼業農家と専業農家の違い

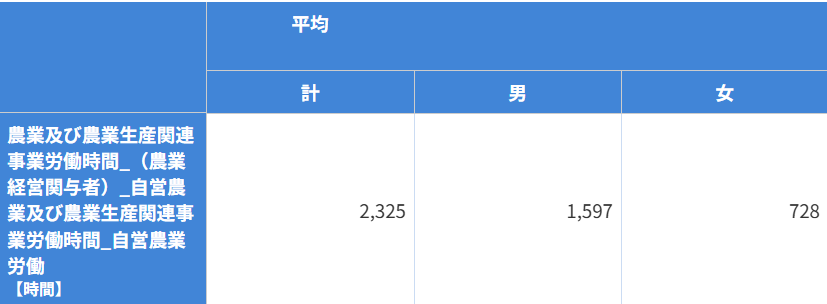

兼業農家と専業農家の最大の違いは、農業への投資時間と収入依存度です。兼業農家は週末や休日を中心に行い、年間100~300時間程度の作業時間が一般的です。一方、専業農家は年間1,500時間以上を農業に費やし、農業収入が生活の柱となります。

農林水産省では、専業農家さんの労働時間を調査しています。

初期投資額も大きく異なり、兼業農家なら20~100万円程度で始められますが、専業農家には300~1,000万円の資金が必要になることも多いです。専業農家は生活の柱として農業に専念するため、次のようなものが必要になります。

また、副業農業では失敗しても本業収入があり、リスクを抑えながら経験を積めることが、多くの新規就農者に選ばれる理由でもあります。

僕もまずは小さく始めて、収量や販路が安定してきたら徐々に広げようと思います。

新規就農を副業で始める5つのメリット

新規就農を副業で始めることには、多くのメリットがあります。「いきなり本格就農は不安」「農業経験がないから心配」という方は、副業農業がおすすめです。兼業農家として成功するためには、以下の5つのメリットを活かすことが大切です。

それぞれのメリットを、詳しく見ていきましょう。

収入リスクを抑えて農業に挑戦できる

副業での新規就農なら、本業収入があるため経済的リスクを最小限に抑えられます。農業は天候や市場価格の変動により、収入が不安定になりがちです。

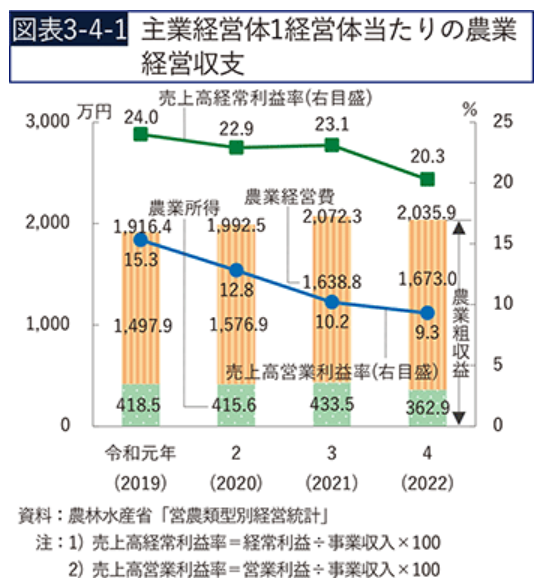

棒グラフの緑の部分が最終的な農業所得で、2021年と2022年を比べると、所得が大きく下がっていることがわかります。

しかし、兼業農家なら本業からの安定収入があるため、農業の収支が赤字になっても生活に大きな影響はありません。まずは小さく始めて、農業収入が安定してから規模を拡大する段階的アプローチが可能なのです。

本業を続けながら農業スキルを習得

副業農業では、収入の心配をせずに農業技術や経営ノウハウを学べます。本格就農では、収入を確保するために、すぐに利益を出さなければなりません。しかし副業なら、失敗を恐れずさまざまな作物や栽培方法に挑戦できます。

小規模だからこそ、失敗のリスクも最小限におさえられますからね。

実際の農作業を通じて、土づくりから収穫・販売まで一連の流れを体験することで、本やセミナーでは学べない実践的なスキルが身につきます。また、地域の農家さんとの交流により、その土地特有の栽培のコツや販路情報なども自然に習得できるのです。

将来の独立就農に向けた準備が可能

副業農業は、本格就農への「練習期間」として最適な環境といえます。独立するには、技術習得だけでなく、資金調達や販路開拓など多くの準備が必要です。副業期間中に段階的に準備することで、スムーズな独立移行が可能です。

作ったものをどこに売るのか、出口を確保できると、本格的に始めたときもある程度安心感がありますよね。

特に重要なのが、農業収入の実績作りです。金融機関から融資を受ける際や補助金申請時に、副業での農業実績があると審査で有利になります。また、副業で培った販路や顧客関係は、独立後の経営基盤として活用できる貴重な財産となるのです。

地域とのつながりを段階的に築ける

副業農業なら、地域コミュニティに無理なく溶け込むことができます。農業は地域との連携が欠かせません。特に新規参入者には、地域と関わることで次のようなメリットがあります。

副業として始めることで、「ゆっくり農業を覚えたい」という姿勢が地域の方々に好印象を与えるでしょう。急に移住して本格就農する場合と比べ、地域の慣習や人間関係を理解する時間的余裕があるのです。

僕もちょこっと野菜を植えていたら、地域のおじいさんと話す機会が生まれました。

また、週末の農作業を通じて徐々に顔見知りを増やし、信頼関係を構築できます。人とのつながりは、将来の独立就農時に大きな支援となるはずです。

効率的に時間を使える副業型農業

副業農業は、限られた時間を最大限活用する効率的な農業スタイルです。会社員の副業として農業を行う場合、作業時間は週末や休日に限られます。しかし、制約が逆にメリットとなることも多いのです。

僕も今は週末しか畑に行けないので、来年は手間のかからないさつまいもを栽培しようと思います。

また、本業で培ったビジネススキルや IT知識を農業に活かせるのも兼業農家の強みです。販売戦略やデジタルマーケティングなど、従来の農業にはない発想で差別化を図れます。

新規就農を副業で始めるデメリットと注意点

新規就農を副業で始めることには多くのメリットがある一方で、デメリットや注意すべき点も存在します。「思っていたより大変だった」「両立が難しくて挫折しそう」という声も少なくありません。

意外と作業が大変だったり、思うように作物が育たなかったりすることは、あるあるですからね。

成功するためには、事前に課題を理解し、対策することが重要です。ここでは、兼業農家が直面する主な課題について詳しく解説します。

本業との時間管理がむずかしい

副業農業の最大の課題は、本業と農作業の時間配分です。会社員として働きながら農業を行うため、時間のやりくりでむずかしい場面が出てきます。特に農繁期には、平日の残業と週末の農作業で、休息時間がほとんどなくなることもあるかもしれません。

特に収穫作業なんかは、時間との勝負という面もありますからね。

農作物は待ってくれないため、収穫時期や病害虫対策のタイミングを逃すと大きな損失につながります。しかし、本業の都合で農作業を後回しにせざるを得ない場面も多いのが現実です。成功している兼業農家は、作業スケジュールの事前計画や家族の協力体制を整えて、克服しています。

収入が不安定で生活設計に注意

農業収入の変動が大きく、副業とはいえ家計への影響は無視できません。農業は天候や市場価格の影響を受けやすく、収入が年によって大きく変動します。豊作でも価格下落で収入減となったり、不作で全く収入がない年もあります。

特に初期投資の回収期間中は、農機具代や種苗代などの固定費が収入を上回る可能性が高いです。兼業農家の農業収入は年間50~200万円程度が一般的ですが、実際の手取りはさらに少なくなります。

| 販売無し | 50万円未満 | 50~100万円未満 | 100~300万円未満 | 300~500万円未満 | 500~1,000万円未満 | 1,000~3,000万円未満 | 3,000~5,000万円未満 | 5,000万~1億円未満 | 1~2億円未満 | 2~3億円未満 | 3~5億円未満 | 5億円以上 | |

| 準主業経営体 | 264 | 46,951 | 33,714 | 41,779 | 10,841 | 6,500 | 2,158 | 195 | 109 | 21 | 3 | 2 | 1 |

| 副業的経営体 | 91,511 | 227,948 | 127,506 | 129,963 | 40,143 | 30,940 | 13,599 | 1,442 | 735 | 132 | 17 | 7 | 6 |

副業農業を始める際は、数年間は赤字を覚悟して、本業収入での補填を前提とした資金計画を立てる視点も重要です。

「うまくいく」と思うより、リスクを想定しながら運営するのが堅実かもしれませんね。

肉体的・精神的負担が大きい

副業農業は想像以上に心身への負担が大きく、体調管理が重要な課題です。農作業は重労働になる場面もあり、本業と両立させると肉体的疲労が蓄積しやすくなります。

小規模でおこなう場合は手作業が多くなると思うので、意外と体に負担がかかります。

精神面では、作物の生育不良や害虫被害などのトラブルが続くとストレスに感じるかもしれません。本業の疲れもある中で、思うように作物が育たない焦りや不安を感じる方もいるでしょう。新規就農を始める場合は、体力面を考慮した作物選びや、作業方法の工夫が必要になります。

最初はさつまいもなど、手間がかからない作物からはじめるのもおすすめです。

副業としての農業が「きつい」と感じる理由

多くの人が副業農業を「きつい」と感じるのは、理想と現実のギャップが大きいためです。「自然と触れ合える癒しの時間」というイメージではじめても、実際は土だらけの重労働もあるのが現実です。特に夏場の草取りや真冬の収穫作業など、厳しい環境での作業が続きます。

個人的には、在宅ワークでなまった体を動かせるから嬉しいんですけどね。それでも、作業によっては「きつい…」と感じることもあります。

また、生き物相手のため、病気や害虫との闘いは想像以上に大変です。せっかく育てた作物が、全滅することもあり、精神的ショックは計り知れません。本業の疲労が残るなかでの農作業は、思った以上に体力も消耗します。

「きつい」と感じないためには、現実的な目標設定と、段階的な規模拡大が大切です。

兼業農家として成功するための準備と手順

新規就農を副業で成功させるには、戦略的な準備と段階的なアプローチが欠かせません。「何から始めればいいか分からない」「将来的に独立したいけど不安」という方も多いでしょう。成功している兼業農家の多くは、明確な計画のもと運営しています。

ここでは、副業農業から本格就農まで見据えた準備手順を詳しく解説します。

小規模から始める段階的拡大方法

副業農業は小規模スタートで経験を積み、段階的に規模拡大することが成功の秘訣です。まずは家庭菜園レベルの100~300㎡程度から始めることをおすすめします。小規模なら初期投資は少なく済み、週末だけの作業でも十分管理できます。

広くなるほど手入れや収穫など、あらゆる作業がきつくなりますからね。

1年目は基本的な栽培技術の習得、2年目は収益性の向上、3年目以降に規模拡大を検討するのが理想的なペースです。

| 年次 | 作付面積 | 初期投資額 | 収入目安 | 主な目標 |

| 1年目 | 100~300㎡ | 8千~8万円程度 | 10万~30万円程度 | 基礎技術習得 |

| 2年目 | 300~500㎡ | 12万~40万円程度 | 30万~70万円ていど | 収益性アップ |

| 3年目 | 500~800㎡ | 数十万~数百万程度 | 50万~100万円程度 | 品質安定化 |

| 4年目以降 | 800㎡~ | 100万円以上 | 規模拡大検討 |

急激な拡大は管理が追いつかず、品質低下や収支悪化の原因となります。毎年20~30%ずつ作付面積を増やし、5年かけて1,000㎡規模まで拡大するパターンが良いでしょう。

本業から独立するタイミングの考え方

独立就農のタイミングは、次のような要素がそろった段階で考えるとよいでしょう。

農業収入が生活費の7割以上を安定的に確保できる時点が目安です。副業農業で年間300~500万円の収入を3年間継続できた段階で、独立を検討すると良いでしょう。

新規就農者の営農費用と生活費を合わせた平均用意資金は、平均で約460万円とされています。ただ、不足分を借入で補う人も多いようです。

営農面での自己資金は278万円であり、差額は-619万円となっている。また、生活面での自己資金は184万円であり、就農1年目の農産物売上高は354万円である。

引用元:新規就農者の就農実態に関する調査結果-令和6年度-|一般社団法人全国農業会議所全国新規就農相談センター(最終閲覧日2025年9月7日)

技術力や販路の確立、地域での信頼関係構築も重要な判断要素です。独立前には必ず1年間の詳細な収支計画を立て、最低でも6か月分の生活資金を確保しておくことが必要です。また、家族の理解と協力も欠かせません。

焦って早期独立すると、資金不足や技術不足で失敗するリスクが高まります。十分な準備期間を設けて、着実にステップアップしましょう。

収入安定化に向けた資金計画の立て方

副業農業の収入安定化には、複数の収入源確保と適切な資金管理が重要です。ポイントをおさえて計画的に資金管理をおこなうことで、兼業農家として成功しやすくなります。

| ポイント | 内容 |

| 事業計画・資金計画の作成 | ・収支予測や必要な経費・収入を具体的に見積もり、継続的に見直す計画を立てる ・補助金申請時にも詳細な計画書が必要 |

| 補助金・融資制度の活用 | 各種支援制度を活用して初期投資や運転資金を効率的に確保 |

| 費用対効果を考慮した投資判断 | 農地・機械・肥料などにかけるコストを見極め、必要な範囲での投資にとどめる |

| 収支バランスの定期的な見直し | 市場や天候変動による収入のブレに対応し、柔軟に計画を修正する |

| リスク管理の徹底 | 資金繰りの傾斜や急な支出に備えた予備資金の確保や、経営が悪化した場合の対応策を準備しておく |

| 確定申告・税務対応の準備 | 副業所得の正確な把握と経費申告を行い、税務リスクを減らすため経理管理を整備する |

まず、年間の収支計画を月単位で詳細に作成しましょう。農業は季節性があるため、収入の少ない時期と支出の多い時期を正確に把握する必要があります。

補助金や支援制度の活用も、資金計画に組み込むのがおすすめです。新規就農者向けの補助金だけでも年間50~150万円の支援を受けられる場合があります。

農家が利用できる補助金や融資制度には、次のようなものがあります。さらに詳しい情報は後述します。

| 補助金・融資名 | 内容・特徴 | 補助額・融資額 |

| 農業次世代人材投資資金(就農準備資金) | 研修期間中の生活資金支援(月額12.5万円、最長2年) | 最大150万円/年 |

| 農業次世代人材投資資金(経営開始資金) | 独立・自営就農後の生活資金支援(月額12.5万円、最長3年) | 最大150万円/年 |

| 青年等就農資金 | 農機・施設導入や借地料などの融資 | 最大3,700万円、無利子期間あり |

| 担い手確保・経営強化支援事業 | 農機・施設導入支援(補助率1/2、個人最大1,500万円) | 補助率50%、高額補助あり |

| スーパーL資金 | 農地取得、機械導入、人件費など幅広い借入 | 個人最大3億円、返済期間最長25年 |

収入源の多角化も重要で、野菜販売だけでなく加工品製造や農業体験サービスなども検討しましょう。

長期的な農業経営ビジョンの作り方

兼業農家として成功するには、5~10年先を見据えた明確な経営ビジョンをもつことが大切です。

長期的な目標を立てるのは「面倒だな…」と思うかもしれませんが、目標があってはじめて今年とるべき行動が決まります。長期的に継続していくためにも、計画を立てるのはおすすめです。

まず、「なぜ農業をするのか」という目的を明確にしましょう。収入重視、生きがい重視、地域貢献など、目的により戦略は大きく変わります。次に、5年後と10年後の具体的な目標を設定します。次のような項目を考慮して、計画を立てましょう。

また、農業を取り巻く環境変化も考慮に入れる必要があります。高齢化、担い手不足、気候変動、技術革新などの影響を予測し、対応策を準備しておきましょう。定期的にビジョンを見直し、現状との差を分析して軌道修正することで、着実に目標達成に近づけます。

副業農業で得られる収入と収支の現実

副業農業を始める際、もっとも気になるのが「実際にどのくらい稼げるのか?」という点でしょう。「思ったより収入が少なかった」「コストがかかりすぎて赤字になった」という失敗談も耳にします。

成功するためには、現実的な収入予測と適切な収支管理が欠かせません。ここでは兼業農家の収入実態とコスト構造について、データに基づいて詳しく解説します。

兼業農家の平均収入データ

兼業農家の農業収入は年間50万円程度が一般的で、経験と規模により大きく変動します。新規就農1年目の副業農家では、年間収入20~50万円程度が現実的です。3年目以降になると、技術向上と規模拡大により100~300万円の収入を得る方も増えてきます。

就農後の経過年数別に農業所得で生計が成り立っている割合をみると、就農1・2年目は14.1であるが、3・4年目は32.0%、5年目以上は51.5%となっている(図21)。就農後の経過年数が長くなるにしたがって、農業所得によって生計が成り立っている割合は高くなる。

引用元:全国農業会議所 全国新規就農相談センター|新規就農者の就農実態に関する調査結果‐平成25年度‐|48ページ(最終閲覧日2025年9月8日)

地域や作物によっても大きく異なり、都市近郊での直売や高付加価値作物では、より高い収入を得られる可能性があります。

本業との兼ね合いや収益性を考えて、栽培する作物を決める必要がありますね。とにかく最初は小さく始めて、品質の高いものを育てられるようにするのが重要です。

作物別の収益性比較と選び方

副業農業では、労働時間対収益性が高く、管理しやすい作物選びが成功のカギです。収益性の高い作物として、次のようなものが挙げられます。

| 作物 | 収量の目安 | 年間農業所得の目安(万円/10a) | メリット・デメリット |

| ミニトマト | 11,000㎏ | 約180万円 | 〇高収益で安定。場所を取らない。 △管理作業多い。病害虫のリスク。 |

| アスパラガス(半促成どり) | 2,000㎏ | 約92万円 | 〇長く収穫できる。市場で人気。 △株間広い。手間かかる。病害虫注意。 |

| イチゴ(促成・高設) | 5,500㎏ | 約208万円 | 〇高単価。観光農園向き。 △水管理難しい。連作障害あり。病害虫多い。 |

| ナス(露地) | 7,000㎏ | 約139万円 | 〇高価格で安定。 △病気に注意。温度管理重要。 |

| レタス(露地・高冷地) | 4,500㎏ | 約8万円 | 〇収益良い。比較的育てやすい。 △病害虫の発生に注意。 |

栽培したい作物をいくつか挙げ、メリットとデメリットを比べて副業でも管理できるものを選びましょう。

逆に、果樹や大型野菜は収穫まで時間や手間を考えると、副業には向きません。また、管理に手間のかかる作物も時間制約のある副業農家には不向きです。作物選びでは、地域の気候条件、販路の確保しやすさ、自身の技術レベルも考慮する必要があります。

まずは1~2種類から始めて、慣れてから品目を増やすのが堅実でしょう。

初期投資と運営コストの内訳

副業農業における、主な初期投資項目とおおよその金額は次の通りです。

| 初期投資項目 | 金額 |

| 農地の確保や賃借料(借りる場合) | 数万~十数万円(年間) |

| 農機具や基本的な農業資材(機械、肥料、種苗など) | 数十万~100万円程度 |

| ビニールハウス、簡易倉庫などの施設(必要に応じて) | 数十万~数百万円程度 |

| その他水道光熱費、出荷費用など年間運営資金 | 数万~10万円程度 |

でも、なるべく初期投資や運営コストをかけたくないですよね。ローリスクローリターンから始めようと思います。

初期投資や年間運営費をおさえる方法には、以下のようなものがあります。

農機具に関しては、「アグリズ」などレンタルサービスを提供している会社もあるので、利用するのもひとつの手です。上記の方法を組み合わせることで、副業農業の初期投資と運営費をなるべくおさえつつ、安定した農業経営を目指しましょう。

機械にいきなり何十万も出せる人って、なかなかいないと思うんですよね。最初のうちは、レンタルサービスを使うのも良いかもしれません。

収支改善のための具体的ポイント

副業農業の収支改善には、売上向上とコスト削減の両面からのアプローチが効果的です。売上向上策としては、次のようなことが考えられます。

たとえば直売では、市場価格の1.5~2倍で販売できる場合も多いです。また、収支を改善するためには初期投資や運営コストの削減も重要です。売上向上策とコスト削減をあわせて行うことで、収益を数割アップすることも夢ではありません。

無駄の少ない経営を目指して、収益の最大化を狙いましょう!

兼業農家が活用できる補助金・支援制度一覧

新規就農を副業で始める際、「初期費用が高くて手が出せない」「どんな支援制度があるかわからない」と悩む方も多いでしょう。実は、兼業農家でも活用できる補助金や支援制度は数多く存在します。ここでは、副業農家が使える具体的な支援制度を詳しく紹介します。

新規就農者向け補助金の種類と条件

新規就農者向けの補助金は多種多様で、副業農家でも条件を満たせば活用できるものが多数あります。具体的には、以下のような補助金が利用可能です。

| 補助金・助成金名称 | 概要 | 補助上限額・補助率 | 補助対象経費 |

| 就農準備資金(農業次世代人材投資資金) | 49歳以下で、1年以上農業研修を受ける新規就農希望者向けの支援金 | ・年間最大150万円(月12.5万円)、最長2年間 ・補助率は国100% | 研修期間中の生活費や研修関連費用 |

| 経営開始資金(農業次世代人材投資資金) | 認定新規就農者(49歳以下)で独立・自営就農の支援。就農後の経営確立をサポート | ・年間最大150万円(月12.5万円)、最長3年間 ・補助率は国100% | 就農直後の生活費や経営開始に関わる経費 |

| 青年等就農資金 | 認定新規就農者で45歳未満、経営開始から5年以内に返還が必要な貸付型資金 | 最大3,700万円(無利子貸付) | 農業機械・施設購入費用や経営資金など |

| 経営継承・発展支援事業 | 認定新規就農者に対し、経営拡大・発展のための支援 | 補助上限100万円(国1/2、市町村1/2) | 農業機械、施設整備などの設備投資 |

| 強い農業・担い手づくり総合支援交付金(食料システム構築支援タイプ) | 食料システム構築に向け、生産から流通に至る課題解決のための多様な支援 | 補助上限:推進事業5000蔓延、整備事業20億円(1/2以内) | 生産支援、施設整備、物流ストックポイント整備など多様 |

| 地方自治体独自支援(例) | ・各自治体による独自の支援制度 ・内容、補助額は地域により異なる | 補助上限500万円、補助率3/4以内など | 農業関連機械、資材費、施設費など |

各補助金には、申請期限や応募条件があります。事前の情報収集と計画的な申請準備が大切です。

副業農家でも利用できる資金支援

副業農家専用の支援制度は少ないものの、一般的な農業支援制度の多くは兼業農家でも利用可能です。

上述した以外の支援制度を紹介しますね。

| 補助金・助成金名称 | 概要 | 補助上限額・補助率 | 補助対象経費 |

| 農業改良資金 | 認定農業者や認定中小企業者が農業経営に必要な施設・機械の導入や経営改善に使える低利融資 | 上限個人5,000万円、法人1億5,000万円(返済期間最長12年) | 農業用機械、施設設置、経営改善関連の設備投資など |

| 担い手確保・経営強化支援事業(支援対策) | 農機・施設導入の補助として、中小農家の負担軽減を図る | 上限個人1,500万円/法人3,000万円等(補助率1/2) | 農業用機械、施設の導入投資 |

| 担い手確保・経営強化支援事業(構造転換対策) | 農機・施設の購入やリース費用を補助し、営農効率化を目指す | 上限1,500万円等(購入補助率3/10、リース取得額相当の3/7定額) | 農機・施設購入費、リース費用 |

| 小規模事業者持続化補助金 | 小規模農家等を対象に販路拡大や業務効率化のための補助 | 最大5,000万円(補助率2/3等) | 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費など |

| 小規模農業者向けIT導入補助金 | ITツール導入により営農効率を改善するための費用補助 | 補助上限450万円(補助率1/2等) | IT機器・ソフトの導入費 |

スマート農業が進められている現代では、ITの導入も積極的に検討しても良いかもしれませんね。

また、各都道府県の「農業制度資金」も兼業農家が活用しやすい制度です。低利子での融資が受けられ、保証料の補助もあります。

クラウドファンディングを活用する副業農家も増えています。

「新規就農への挑戦」「地域活性化」などのテーマで資金調達し、同時に顧客獲得にもつなげる一石二鳥の方法です。

認定新規就農者制度のメリット

認定新規就農者制度への申請は、副業農家でも多くのメリットを享受できる重要な制度です。

対象は主に18歳以上45歳未満の若者や65歳未満の知識・技能を持つ中高年者で、就農から5年以内の人です。

市町村から「認定新規就農者」として認定されることで、さまざまな支援措置を受けられる仕組みです。副業農家でも就農計画が認定されれば対象となります。認定新規就農者になると、次のようなメリットがあります。

副業農家が認定新規就農者になる具体的な手順は、以下の通りです。

- 農業技術や経営スキルの習得

- 農地を借りる・購入し、農業に必要な資金を準備

- 青年等就農計画の作成

- 市町村に計画書を提出し、認定審査を受ける

- 認定後は支援を受けながら農業経営を開始・継続

認定には青年等就農計画書の提出が必要ですが、市町村の担当者が作成をサポートしてくれます。様式は、市町村のホームページや農業担当部署で手に入ります。盛り込む主な内容は、次の通りです。

| 項目 | 内容 | 記入例 |

| 農業経営開始日 | 農業経営を始める(または始めた)日付 | 令和7年4月1日(予定) ※農地の取得や農機具の購入、初出荷のいずれか早い日を記入 |

| 経営の規模に関する目標 | 作付面積、飼養頭数、作業受託面積などの農業規模の目標値 | 令和12年までに作付面積5ヘクタール、飼養頭数は乳牛10頭、作業受託面積は0.5ヘクタールを目指す。 |

| 生産方式に関する目標 | 導入予定の農業機械・施設、使用する生産技術 | トラクター1台導入。ほ場整備を行い、トマトやきゅうりの促成栽培を計画。有機質肥料を使用し環境に配慮した生産方式を導入。 |

| 経営管理の合理化に関する目標 | 経理や帳簿の整備、休日や労働時間の設定など効率的な経営管理 | 農業経理ソフトを導入し帳簿を整備。週に1日の休日を設定し、年間2000時間以内の労働時間を目指す。 |

| 農業従事の態様に関する目標 | 実際の労働時間や休日制度、雇用計画などの詳細 | 年間1800時間の就労、週休2日制。従業員1名の雇用を計画。 |

| 収支計画・資金計画 | 5年間の収支見込み、資金調達計画、設備投資計画 | 5年間の収入見込みは年間300万円、支出は200万円、設備投資に300万円を計画中。資金は日本政策金融公庫の無利子貸付を活用予定。 |

| 販売計画 | 販売先の確保状況や販路開拓の方針 | 地元スーパー3社と契約済み。新たに直売所とネット販売を開拓中。 |

| 技術習得計画 | 農業技術をどのように習得し向上させていくかの計画 | JAの研修会参加や農業技術指導員の指導を受ける。県の農業大学校で有機農法の講義を受講予定。 |

上記は、一般的な記入例です。担当者に相談しながら、就農の実情に応じて具体的かつ現実的な計画を立てることが認定に大切です。将来の本格就農を見据えている副業農家には、特におすすめの制度です。

地方自治体独自の支援策と活用法

地方自治体独自の支援策は、副業農家にとって活用しやすい身近な制度です。多くの市町村では、新規就農者向けの独自支援制度を設けています。

僕が住んでいる秋田県大館市でも、大館市スマート農業推進補助金などさまざまな支援制度があります。

人口減少地域では、副業農家であっても積極的に支援する傾向があります。移住促進と合わせた、手厚い支援を用意している自治体も少なくありません。

まずは就農予定地の市町村農政課に相談することをおすすめします。国の制度では対象外でも、自治体独自の制度なら利用できるケースも多いからです。また、複数の自治体の制度を比較検討することで、より有利な条件で就農できる地域を見つけられる場合もあります。

とりあえずは市町村の担当部署にいって、相談するところから始めると良いですね。

新規就農を副業で始める際のよくある質問(FAQ)

新規就農を副業で検討していると、「初期費用はいくら必要?」「本当に未経験でも始められる?」といった疑問が出てくるでしょう。ここでは、兼業農家を目指す方がよく抱く疑問について、具体的な回答をお答えします。

初期資金はどれくらい必要?

副業農業の初期資金は50~150万円程度が一般的で、規模や作物により大きく変動します。最小限のスタートなら、家庭菜園レベル(100㎡)で20~50万円程度から始められます。主な費用は農地の賃借料、基本的な農機具、種苗・資材費です。

| 規模 | 面積 | 初期費用(目安) | 主な投資内容 |

| 小規模 | 100㎡ | 20~50万円 | 基本農具、種苗、資材 |

| 中規模 | 300㎡ | 50~100万円 | 小型管理機、軽トラ(中古) |

| 本格規模 | 500㎡ | 100~150万 | ハウス、本格農機具 |

本格的な副業農業(500㎡規模)なら100~150万円の初期投資が必要です。軽トラックや小型管理機、ビニールハウスなどを含めた金額になります。

僕も機械は使わず、とりあえず手作業でできる範囲で栽培しています。

費用を抑えるコツは、中古農機具の活用と段階的な設備投資です。最初は必要最小限で始めて、収益が出始めてから設備を充実させましょう

未経験でも農業はできる?

未経験でも副業農業は十分可能で、重要なのは段階的な学習と実践の積み重ねです。まずは、市民農園や農業体験から始めて、基本的な作業を覚えましょう。その後、農業講習会や先輩農家からの指導を受けながら、少しずつ本格的な栽培に取り組みます。

まずはプランターでも良いので、何か育ててみて、自分合っているかどうか試してみるのがおすすめです。

近年は YouTube やオンライン講座など、学習の場も充実しています。また、地域の農業改良普及センターなどでは無料相談や技術指導も受けられます。「失敗を恐れずに挑戦する気持ち」と「継続的な学習姿勢」があれば、未経験者でも十分副業農家になれます。

副業向けおすすめ作物は何?

副業農業では、管理しやすく収益性の高い葉物野菜やハーブ類が最適です。特におすすめなのは、小松菜、ほうれん草、ベビーリーフなどの葉物野菜です。栽培期間が短く(30~50日)、年間3~4回転できるため効率的です。

ハーブ類(バジル、パセリ、ルッコラ)も高付加価値で人気があります。レストランへの直売なら通常の2~3倍の価格で販売可能です。おすすめの野菜をまとめました。

| 種類 | 野菜例 | おすすめの理由 |

| 葉物野菜 | ほうれん草、レタス、シソ(大葉)など | ・成長が早く収穫までの期間が短い ・手間が比較的少なく育てやすい ・収益サイクルが早いため効率的 ・場所を選ばずプランター栽培も可能 |

| 根菜類 | じゃがいも、さつまいもなど | ・比較的病害虫リスクが低く、放置気味でも育つものが多い ・長期的に収穫できるため安定した収入になりやすい |

| ハーブ類 | バジル、ミント、ローズマリーなど | ・高単価で販売できることが多く、手間も少なめ ・需要が安定しており、収穫が繰り返せる |

| ミョウガ | ・高単価かつ販売しやすいため、副収入に適している ・特殊な栽培環境が求められれば副業でも対応可能 | |

避けるべきは、管理に時間のかかる果樹や大型野菜(大型のかぼちゃ、スイカ、メロンやトウモロコシなど)です。週末農業では十分な管理ができず、品質低下のリスクが高くなります。まずは1~2品目から始めて、慣れてから品目を増やすことをおすすめします。

確定申告や税金の注意点は?

副業農業でも年間20万円以上の所得があれば確定申告が必要で、適切な帳簿管理が重要です。農業所得は「事業所得」として申告します。売上から必要経費(種苗費、肥料代、農機具費など)を差し引いた金額が課税対象です。

確定申告の主な流れは次の通りです。

- 副業での農業収入と必要経費を日々記録

- 青色申告承認申請書の提出(該当年の3月15日までに提出)

- 必要書類の準備

- 税務署や会計ソフトで申告書を作成

- 電子申請や税務署で申告書を提出

- 納税または還付金の受け取り

青色申告を選択すれば、65万円の特別控除が受けられます。ただし、複式簿記による帳簿記帳が必要です。白色申告ならシンプルな帳簿で済みますが、控除額は少なくなります。

副業農家が経費として計上できる主な項目には、次のようなものがあります。

経費として計上するために、領収書や明細はなくさないように保管しましょう。

領収書の保管と帳簿記帳を日頃からしっかり行うことが、節税の基本となります。

新規就農の副業は計画的なスタートが成功の鍵

本記事では、次のような方に向けて、兼業農家のメリット・収入・利用できる補助金などについて解説しました。

記事のポイントは次の通りです。

副業での新規就農は初期投資や体力的負担などの課題もありますが、適切な補助金活用と段階的なスタートで、成功への道筋が見えてきます。兼業農家として安定収入を確保しながら、自然と向き合う豊かなライフスタイルを実現可能です。

自然のなかで、黙々と体を動かすのは気持ちいいですよ!

まずは、家庭菜園などから小さく始めて、あなたの理想の農業生活への第一歩を踏み出してみませんか。