日本の農業は深刻な人手不足に直面し、多くの関係者が悩んでいます。

僕が作業員として関わっている農業の会社も、劇的に人手不足です。

本記事では、次のような方に向けて、統計データと事例をもとに、農業人口減少に対する実践的な解決策を紹介します。

記事を読むことで、日本の農業人口減少の現状把握から対策実行まで、具体的な道筋が見えるでしょう。

解決策、できるところから実践して人手不足を解消したいですよね。

本記事のポイントは、次の通りです。

日本の農業人口推移|人手や担い手不足の課題

日本の農業人口減少は深刻な問題となっており、担い手不足が各地で顕在化しています。基幹的農業従事者は2050年までに約100万人減少し36万人となる推計もあり、農業の持続可能性が危ぶまれています。

全中は基幹的農業従事者数を農林業センサスをもとに推計した。それによると2020年の136万人が2030年には83万人となり、2050年には36万人へと30年間で100万人減(▲7割)となる見通しだ。

引用元:JAcom|基幹的農業従事者 2050年36万人 100万人減 農地集約 喫緊の課題 全中が中長期見通し推計(最終閲覧日2025年8月30日)

現象のスピードがすごいですね。7割減だと、日本の農産物はどんどん不足が進む気がします。

ここでは最新のデータをもとに、人口推移の実態を詳しく見ていきましょう。

減少する農業人口の現状と高齢化問題

結論から言うと、日本の農業人口は急激に減少し続けています。農林水産省の統計では、基幹的農業従事者の平均年齢は約69歳まで上昇しました。

農林水産省のデータによると、基幹的農業従事者(農業を主な仕事とする者)が111万人、平均年齢が69.2歳。8割が60歳以上ということです。

理由として、若手の新規参入が少ない一方で、高齢による引退が相次いでいることが挙げられます。つまり、農業現場では「高齢化と人手不足」の二重苦に直面しているのが現状です。

ちなみに、令和5年から令和6年にかけての、農業経営体数減少率の全国平均は、およそ5%程度(農業構造動態調査確報から計算)。なかでも減少率が高い都道府県は次の通りです。

| 都道府県 | 減少率 |

| 島根県 | 9.17% |

| 広島県 | 8.57% |

| 鳥取県 | 7.96% |

| 岡山県 | 7.91% |

| 千葉県 | 7.43% |

農林水産省|農業構造動態調査 確報 令和5年農業結果(最終閲覧日2025年8月30日)

新規就農者数の推移と就農傾向

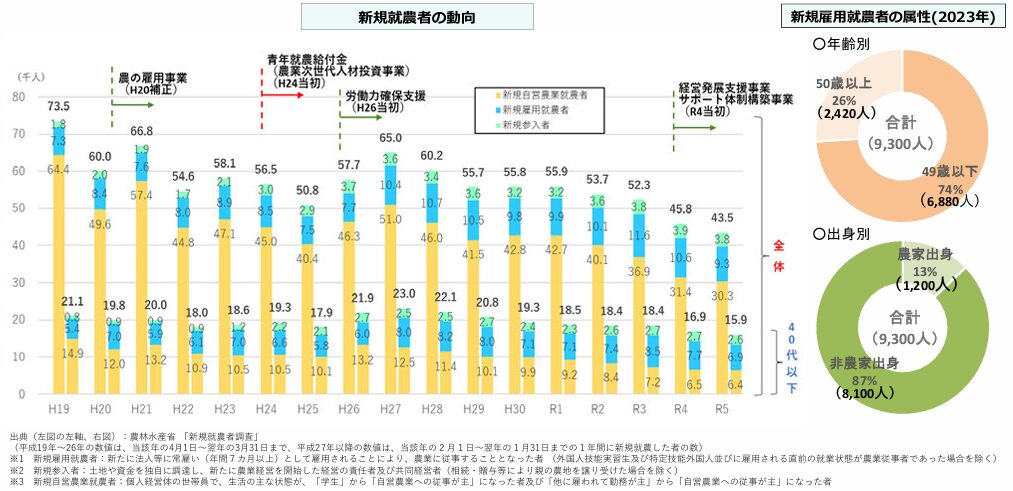

新規就農者数は近年横ばい傾向にあるものの、全体の農業人口減少には追いついていません。令和5年の新規就農者調査結果によると、雇用就農者は横ばいで推移している一方で、自営農業就農者は減少傾向です。

背景には、初期投資の負担軽減を求める傾向があります。そのため、農業法人での雇用から始めて経験を積む就農パターンが主流になってきています。

海外技能実習生の受入状況と効果

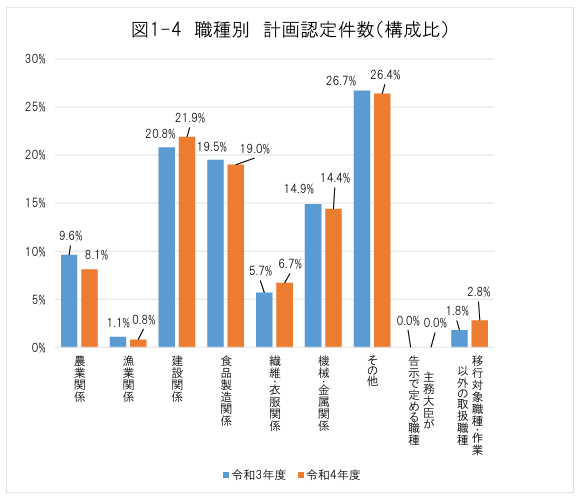

農業分野での技能実習生受入れは人手不足対策として重要な役割を果たしています。調査によると、令和4年度には農業分野で8.1%を占めるなど、農業関連分野での活用が進んでいます。

効果として、繁忙期の労働力確保や作業の安定化が挙げられます。ただし、外国人人材の登用には課題となる面も。

言語や文化の違いによる課題もあり、受入れ体制の整備が求められています。

世界と比較|農業人口減少の国際的課題

農業人口減少は日本だけの問題ではありません。世界各国で農業の担い手不足や農地の縮小が深刻化しており、国際的な共通課題となっています。

日本だけの課題ではないんですね。

ここでは、世界の農業事情と比較しながら、日本が置かれている状況を客観的に見てみましょう。農業人口減少の国際的課題は、主に次の通りです。

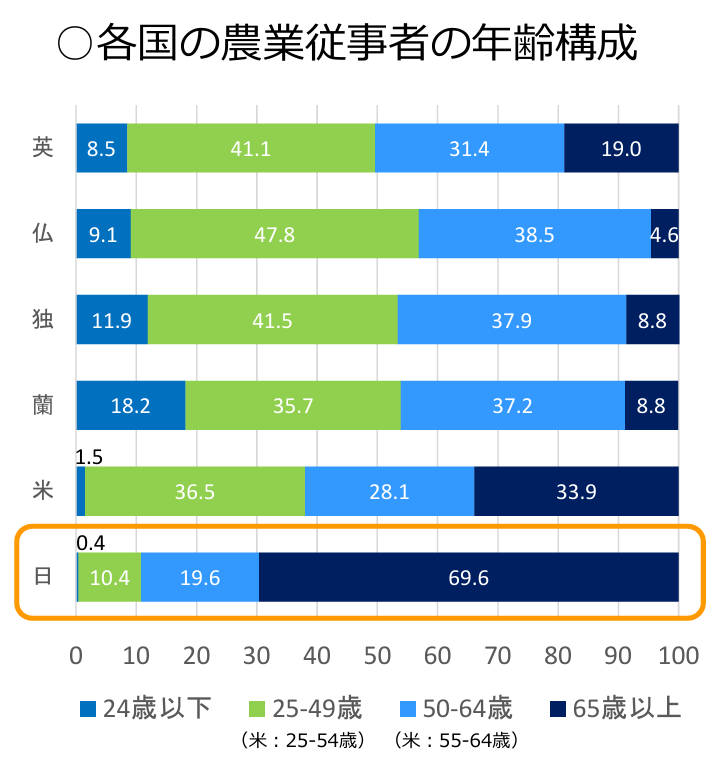

世界の農業従事者の高齢化と若手不足

世界各国で農業従事者の高齢化が進んでいるのが現状です。欧米やアジア諸国でも平均年齢が上昇し続けています。

※英は2019年データ

※仏独蘭は2020年データ

※日は2020年データ

世界農業者機構(WFO)のアルノー・ピュシュ・ペイ・ダリサック会長によると、世界の農業従事者の平均年齢は55歳を超えています。

引用元:WORLD ECONOMIC FORUM|「若い農業従事者の確保は、世界的課題」専門家が解決策を提示(最終閲覧日2025年8月30日)

日本が特に深刻ですが、国によっては人口構成や農業形態の違いで、比較的早く引退するケースも多いようです。

農業従事者の高齢化が進む要因として、若者が都市部での就職を選ぶ傾向が強いことが挙げられます。特にヨーロッパでは農家の跡継ぎ不足が深刻で、農場の廃業が相次いでいます。農業人口減少と高齢化は全世界的な課題なのです。

経済的持続困難で農業離れが進む現状

多くの国で農業収入の低さが、農業ばなれを加速させています。農産物価格の低迷と生産コストの上昇により、農業経営が困難になっているためです。

食料価格指標は前年比で6.0%高い水準ですが、2022年3月に記録したピークからは20.3%低い水準にとどまりました。

出典:国際農研|2025年5月 世界食料価格動向(最終閲覧日2025年8月30日)

頑張って作っても、安い値段でしか売れないならほかの職業を選びたくなりますよね。

アメリカでは小規模農家の廃業が続き、ヨーロッパでも同様の問題が発生しています。結果として、若者が農業以外の職業を選択する流れが定着しました。このように経済的要因が世界共通の農業人口減少の背景にあります。

自然災害と農村離れによる課題

気候変動による自然災害の増加が農村地域からの人口流出を促進しています。干ばつや洪水などの被害により、農業継続が困難になる地域が世界各地で増えているからです。

最も影響を受ける部門は農業で、特に乾燥した年には作物の収穫量が最大22%減少する可能性があります。

引用元:国際農研|世界レベルでの干ばつの見通し(最終閲覧日2025年8月30日)

日本でもここ最近の夏の暑さや、雨の降り方が以前よりも過酷になったなと思います。

そのため、農村地域の過疎化がさらに進行する悪循環に陥っています。また、都市部には多くの企業が集まる傾向があり、若者はより良い労働環境や条件を求めて、農村地域から流出しているのです。

農業人口減少が日本にもたらすリスク

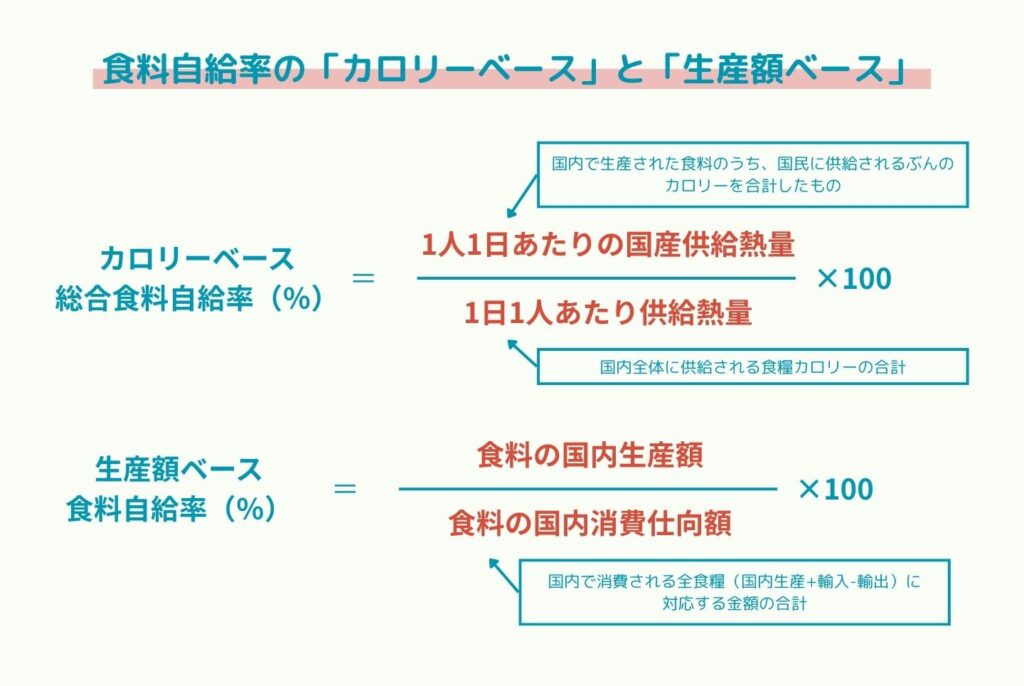

農業人口減少は、日本社会全体に深刻なリスクをもたらしています。2023年度のカロリーベース食料自給率は38%と低水準が続き、食料安全保障への懸念が高まっているのが現状です。

2023年度の日本の食料自給率(カロリーベース)は、38%でした。

引用元:農林水産省|日本の食料自給率について教えてください。(最終閲覧日2025年8月30日)

ここでは、農業人口減少が引き起こす4つの重大なリスクについて詳しく見ていきましょう。

食料自給率低下で食料供給が不安定化

日本の食料自給率低下は国家的なリスクを高めています。2030年までにカロリーベースで45%という目標が掲げられているものの、現実は厳しい状況です。

食料自給率については、2020年(令和2年)に策定した「食料・農業・農村基本計画」において、2030年度(令和12年度)にカロリーベースで45パーセント、生産額ベースで75パーセントという目標を掲げる

引用元:農林水産省|知るから始める「食料自給率のはなし」(最終閲覧日2025年9月1日)

「カロリーベース」とは、生きていくために必要はエネルギー量に換算したときの自給率です。「生産額ベース」は、国内生産された食料が、国内消費全体の生産額に占める割合を示す指標です。

農業人口減少により国内生産力が低下し、輸入依存が加速しています。世界的な食料危機や貿易摩擦が発生した場合、食料確保が困難になる可能性があります。つまり、農業の担い手不足は単なる産業問題ではなく、国民の食生活に直結する重大な課題なのです。

耕作放棄地の増加で土地活用がむずかしくなる

農業人口減少に伴い耕作放棄地が急速に増加しているのが現実です。基幹的農業従事者数のうち65歳以上が全体の70%を占める状況で、引退後の農地管理が課題となっています。

確かに身の回りでも、「昔田んぼだったんだろうなぁ」という土地が、今は草が伸び放題の荒地になっているのをよく見かけます。

理由として、後継者不足や維持コストの負担が重いことが挙げられます。放置された農地は雑草や害虫の温床となり、周辺農地にも悪影響を及ぼします。結果として、貴重な農地資源の有効活用ができず、地域農業の衰退が加速してしまいます。

過疎化で農業集落の維持が困難に

農業人口減少は農村地域の過疎化を深刻化させています。若手農業者の都市部流出により、農業集落の人口構造が急激に変化しているためです。49歳以下の若年層の割合は約11%という現状では、集落機能の維持が困難になります。

基幹的農業従事者に占める49歳以下の割合は11.4%(14万人)であるのに対して、常雇いの同割合は52.8%(8万人)となり、雇用就農者に占める若年層の割合が高くなっています。

引用元:農林水産省|第2節 力強く持続可能な農業構造の実現に向けた担い手の育成・確保(最終閲覧日2025年9月1日)

農村の若年層は「自営業の担い手」になりにくく、雇用される形で関わる人が多くなっているんですね。僕も現在は雇用型で関わっています。

具体的には、農村集落で次のような状況の進行が想定されます。

結果的に、農村コミュニティの結束力が弱まり、伝統的な農業技術や文化の継承も危機に瀕しています。

輸入依存増加で食の安全・価格上昇リスク

農業人口減少により輸入依存が高まることで、食の安全性と価格安定性にリスクが生じています。日本人が食べ物の62%を輸入に頼っている状況では、海外の生産動向に左右されやすくなるためです。

カロリーベースの食料自給率については、小麦の生産量増加や油脂類の消費量減少がプラス要因となる一方で、てん菜の糖度低下による国産原料の製糖量の減少がマイナス要因となり、前年度並みの38%となりました。

引用元:農林水産省|日本の食料自給率(最終閲覧日2025年9月1日)

輸出国での自然災害や政治的要因により、急激な価格上昇や供給停止が起こる可能性があります。

最近ではロシア・ウクライナをはじめてとした紛争激化や、干ばつなどの極端な異常気象がニュースになることが増えた気がします。

また、輸入食品の安全基準や品質管理への懸念も高まります。国内農業生産力の維持は、安全で安定した食料供給の確保に不可欠なのです。

農業人口減少の主な原因と背景

農業人口減少には、複数の要因が複雑に絡み合っています。2015年から2020年の5年間で46万人も減少という現実の背景は、社会構造の変化から個人的な事情までさまざまです。ここでは農業人口減少を引き起こす5つの主要な原因について、具体的なデータとともに詳しく解説していきます。

少子高齢化による農業従事者減少

日本の少子高齢化は、農業分野で特に深刻な影響を与えています。15歳未満の人口は、2024年時点では1,383万人となり、2023年より34万3千人減少。若年人口そのものが少なくなっています。

15歳未満人口は前年に比べ32万9千人の減少

引用元:総務省統計局|人口推計(2024年(令和6年)10月1日現在)‐全国:年齢(各歳)、男女別人口 ・ 都道府県:年齢(5歳階級)、男女別人口‐(最終閲覧日2025年9月2日)

総人口に占める割合は11.4%で過去最低

若年層が減っているうえに、将来農業に従事する若者がどれくらいいるのか…

農村部では出生率の低下が顕著で、農家の子どもが減っている現実があります。さらに、高齢農業者の引退が相次ぐ一方で、それを補う若手が圧倒的に不足しています。つまり、社会全体の人口構造の変化が、農業界にも直接的な打撃を与えているのです。

若者の都市部流出による後継者不足

農村地域から都市部への人口流出が後継者不足を深刻化させています。進学や就職を機に都市部に出た若者が、地方に戻らないケースが増えているためです。

確かに自分の友人も、多くが県外に住んでいます。また、一度地元に戻ってきても、仕事がなくてまた東京に戻った人もいました。

若年層が都市部に流出する背景には、次のようなものが考えられます。

僕のような田舎者からしたら、都会の生活はキラキラして映ります。今はネットで都市部で流行っているものなどを、簡単に見られるようになりましたしね。

また、農家の子どもでも農業以外の職業を選択する傾向が強くなっています。、代々続いてきた農家でも廃業せざるを得なくなり、農業の担い手不足が加速する要因となっています。

所得水準の低さと仕事の不安定さ

農業所得の低さと収入の不安定性が、新規参入の大きな障壁となっています。天候や市場価格に左右されやすく、安定した収入を得ることが困難だからです。特に初期投資に対するリターンが見込めない場合が多く、経済的なリスクを敬遠する若者が増えています。

作物は生き物、必ず同じように収穫できるなんてことはありませんからね。近年では、国内外の情勢で農作物の値段が大きく変わる不安定さもあります。

サラリーマンと比較して社会保障制度も手薄で、将来への不安も大きな要因です。農業への魅力を感じても実際の就農には踏み切れない現状があります。

重労働・長時間労働による離職問題

農業の重労働と長時間労働が、就農者の離職や新規参入しづらさにつながっています。「農業は重労働」というイメージから、農業は新たな働き手や後継者が見つからない現実があるためです。

作る作物や面積などにもよると思いますが、僕自身も「かなりの重労働だな」と感じることがあります。重いものを持ったり、若い人に負担がかかったりする現状があるように感じます。

農林水産省の統計では、「作業負担軽減」や「労働時間の短縮」を求めている人が一定数いることがわかります。

農業経営における労働環境で改善が必要だと思う点(1位~5位)については、1位は、「賃金の上昇」と回答した割合が 24.1%と最も高く、次いで「農業機械等の導入による作業負荷軽減」(17.9%)、「労働時間の短縮」(16.7%)の順であった。

引用元:農林水産省 大臣官房統計部|農林水産統計|7ページ(最終閲覧日2025年9月2日)

特に繁忙期の過酷な労働条件や、休みが取りにくい環境が問題視されています。体力的な負担に加え、プライベート時間の確保が困難なことも離職理由となっています。働き方改革が進む現代において、農業の労働環境は改善が急務なのです。

農地確保・資金調達のむずかしさと就農ハードル

新規就農には高いハードルが存在し、参入をむずかしくしています。新規就農のハードルとなる要因として、次のようなものが挙げられます。

農地の確保が困難で、取得費用も高額になりがちです。また、農業機械や施設投資には数百万円から数千万円の初期費用が必要で、融資を受けるのも簡単ではありません。

でも正直、ある程度の広さで経営するなら、トラクターなどの機械がないのは現実的ではありません。

さらに、農業技術の習得期間も長く、収益が安定するまでに時間がかかります。意欲があっても実際に就農できない人が多く、農業人口減少の一因となっています。

人手不足に歯止め|農業人口増加の取り組み

農業人口減少に歯止めをかけるため、さまざまな取り組みが始まっています。農業人口は2000年から20年間で、240万人から136万人と半減している現状を受け、新しいアプローチが注目されています。ここでは、人手不足解消に向けた5つの効果的な取り組みについて詳しく解説していきます。

就労条件改善で若手農業従事者を確保

就労条件の改善により若手農業従事者の確保が進んでいます。従来の「重労働・長時間労働」のイメージを払拭する取り組みが効果を上げているためです。

一部の大規模農業法人や、先進的農家ではさまざまな施策がおこなわれ、労働環境が改善されています。結果として、サラリーマンと同等の労働環境を求める若者の農業参入が増加傾向にあります。働き方改革の波が農業界にも良い影響をもたらしているのです。

ただ、なかなか浸透していない農家があることは、依然として課題といえます。

小規模農家や法人などでは、古い労働慣習や長時間労働の傾向が残っており、課題の改善が十分とはいえない現状もあります。

日本農業法人協会の調査によれば、半数以上の法人が人手不足と認識している。また、新規就農者数も減少するなど、日本全体で人口減少が進むなかで、農業労働力の維持・確保はさらにむずかしくなっている。

引用元:農林中央金庫|農林金融 2025 1 JANUARY 2025年経済・金融と日本農業の展望|20ページ(最終閲覧日2025年9月2日)

改善への努力は確実に進んでいますが、農業全体に十分に浸透しイメージをくつがえすには、時間とさらなる取り組みが必要です。

スマート農業で作業効率化・省力化

スマート農業の導入により作業効率化と省力化が実現されています。ロボット技術やICT、AI、IoTなどの先端技術の活用で、超省力化や生産物の品質向上が可能です。

秋田で農業に携わっていても、自動運転のトラクターやドローンを使っている農家さんが増えているのがわかります。

スマート農業市場は市場の成長性も期待されており、2024年には331億5,400万円、2029年度には788億4,300万円の規模まで拡大すると予測されています。

2030年度のスマート農業の国内市場規模は788億4,300万円まで拡大すると予測する。

引用元:株式会社矢野経済研究所|スマート農業に関する調査を実施(2024年)(最終閲覧日2025年9月2日)

スマート農業の現状について詳しく知りたい方は、以下の記事もどうぞ。

農地集約と大規模経営へのシフト

農地の集約化と大規模経営への転換が人手不足解消の鍵となっています。国も大規模農業へのシフトによって、農家の所得向上や作物の安定供給を進めようとしています。

「令和の米騒動」を受け、小泉進次郎農林水産大臣は農業経営の大規模化を進める考えを示している。経営効率を上げ、農家の所得向上やコメの安定供給を図る狙いだ。

引用元:市民タイムスWEB|【参院選2025・足元の課題】 農地の保全、農家任せ 「大規模化」では守れない(最終閲覧日2025年9月2日)

たとえば、上述したスマート農業機器は高価なため、導入には農業経営体が一定以上の規模であることが有利です。小規模分散型から大規模集約型への転換により、効率的な機械利用と労働力の最適配置も可能になります。

大規模な土地で農業を行うほうが、ロボット機器の導入のしやすさや、作業効率などさまざまな面で効率が良いですからね。

経営規模の拡大により収益性も向上し、若手の新規参入を促進する効果も。構造改革により農業の魅力向上と人手不足解消の両立を図っているのです。

短時間労働者や外国人材の活用例

短時間労働者や外国人材の活用により、労働力不足の解消が進んでいます。繁忙期の収穫作業や包装作業など、限定的な業務では未経験者でも効果的に活用が可能です。パートタイム労働者の採用により、主婦や高齢者など多様な人材の参画が実現しています。

僕が携わっている農場でも、「おてつたび」という制度で繁忙期にお手伝いに来てくれる人がいました。

技能実習生や特定技能外国人の受け入れも拡大しており、通年での安定した労働力確保につながっています。従来の家族経営では対応困難だった規模での生産が可能となり、農業人口減少の補完効果を発揮しています。

一方、「短期間のみの雇用がむずかしい」「求人を出しても応募が少ない」といった課題もあるのが現状です。閑散期には仕事が少ないため、どうしても長期間雇用することがむずかしく、今後も繁忙期の人材をいかに確保するかという課題が続きそうです。

農業法人化・企業参入支援の効果

業法人化と企業参入により新たな担い手確保が進んでいます。企業の農業参入は、農作物生産の担い手として、また雇用の受け皿として大きな役割が期待されています。法人化により経営の安定化と社会保険制度の完備が可能となり、雇用創出効果にもつながるでしょう。

実際に、企業が農業分野へ参画する事例が増えつつあります。

| 企業名 | 取り組み内容 |

| イオンアグリ創造株式会社(イオン子会社) | 耕作放棄地を活用し、全国で直営農場を展開。生産から販売まで一貫したプライベートブランドを構築している。 |

| 日本通運 | 経営多角化の一環で農業法人を設立し、水耕栽培による葉物野菜の生産に参入。 |

| 株式会社なごみ(丸美屋子会社) | 国産原料を素材から育て、親会社の納豆・豆腐製造メーカー(株)丸美屋へ大豆を供給。 |

| 株式会社みらい共創ファーム秋田(NECキャピタルソリューション株式会社子会社) | 大型機械を駆使した水稲やタマネギ栽培を効率よく行い、収益性に優れた大規模な営農モデルの運営を行っている。 |

| 九州屋ファーム | 農地所有適格法人を設立し、高品質トマトの生産とブランド拡大を進めている |

異業種企業の参入により新しい技術や経営ノウハウが導入され、農業の近代化を促進。従来の個人経営では困難だった安定雇用と成長性のある農業経営が実現しています。

人口減少が続く日本農業の未来予測

本記事では、次のような方に向けて農業人口減少という課題の現状や、解決に向けた取り組みについて解説しました。

記事のポイントは次の通りです。

日本の農業人口減少は深刻な課題ですが、解決への道筋は見えています。スマート農業の導入や就労条件改善、農業法人化などの取り組みにより、新たな担い手確保が進んでいます。重要なのは、従来の農業イメージを変え、魅力ある職業として若者に選ばれる環境づくりです。

僕も農業に携わる人間の一人です。個人でできることは限られていますが、これから農業も交えたライフスタイルを、少しでも魅力が伝わるように発信しようと思います。